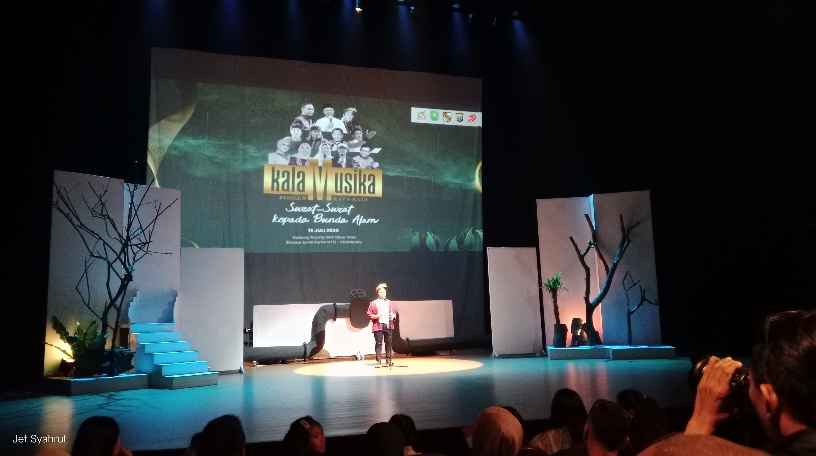

DARIRIAU.ID - Gubernur Riau Abdul Wahid turut membacakan puisi pada acara KalaMusika, Konser Kata-kata, Sabtu (19/7/2025) malam di Anjung Seni Idrus Tintin, Bandar Seni Raja Ali Haji, Purna MTQ Jalan Sudirman, Pekanbaru.

KalaMusika 2025 dengan tema "Surat-surat kepada Bunda Alam" ini dilaksanakan bersempena dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Riau dan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Konsep acara ini adalah memadukan pembacaan puisi oleh para penyair dengan pertunjukan musik dari para musisi. Perpaduan ini menghasilkan sebuah pertunjukan daya tarik baru. Sebab bukan sekedar panggung pembacaan puisi, bukan pula sekedar panggung pertunjukan musik.

Dalam penampilannya, Gubernur Riau membacakan puisi karya sendiri yang berjudul "Hilang Rimba, Hilang Bahasa", yang mendapatkan perhatian penonton karena sarat pesan ekologis dan kebudayaan Melayu Riau.

Puisi tersebut bukan hanya luapan estetika sastra, tapi juga seruan kultural-politik atas kegelisahan zaman: tentang alam yang kian terpinggir akibat pembangunan.

"Jika rimba lenyap, di mana lagi bahasa akan bersarang? Jika bahasa hilang,

dengan apa lagi kami mengenal ibu kami sendiri?

"Sebab bahasa bukan sekadar ucapan,

ia adalah pohon yang diam-diam menulis doa, adalah sungai yang setia pada arah,

adalah semut yang berjalan lurus

karena tahu arah asalnya," kata Gubernur Abdul dalam puisinya.

Pada bait yang lain gubernur mengatakan:

"Tapi aku berjanji untuk tidak membiarkan kehilangan ini menjadi warisan terakhir

bagi anak-anak kami. Sebab rimba adalah ibu, bahasa adalah tubuhnya, dan Melayu

adalah ingatan yang hanya hidup jika kita cukup hening untuk mendengarnya kembali," kutipan puisi beliau.

Selain Gubernur Riau, sejumlah tokoh dan penyair Riau dan Kepulauan Riau juga ambil bagian dalam acara tersebut.

Ada 12 tokoh dan penyair yang akan ambil bagian dalam pembacaan puisi. Mulai dari Gubernur Riau Abdul Wahid yang membacakan puisi karya sendiri berjudul Hilang Rimba, Hilang Bahasa.

Sedianya Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan juga turut membacakan puisi 'Aku Berdiri untuk yang Tak Berkata', namun beliau batal hadir karena harus turun ke lapangan untuk memantau kondisi kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu Walikota Pekanbaru Agung Nugroho memukau penonton dengan membacakan puisi berjudul 'Cayo Den'. Bahkan mantan pembalap ini mendapat applause dari penonton.

Lalu ada seniman asal Kepulauan Riau Husnizar Hood (Surat-surat kepada Bunda Alam), dan Ramon Damora (Risalah dari Akar yang Tersisa). Sedangkan dari Riau sendiri ada Jefry Al Malay (Tikar Mak Anyam Malam) , Kunni Masrohanti (Seru Sebatang Pohon), Norham Abdul Wahab, Siti Salmah (Pulang ke Tampuk), Marhalim Zaini (Hikayat Para Penunggu Hutan) dan Murpasaulian (Kisah Pasir Berbisik). Serta seniman Riau yang kini bermastautin di Jakarta, Asrizal Nur (Percakapan Pohon dan Penebang).

Selain itu juga ada penyair cilik, Queen Qamila Dayana Batrisya, yang membacakan puisi "Percakapan Seekor Anak Gajah Kepada Seorang Jendral". Lalu pembacaan "Syair Hutan dan Kitab Tuhan" oleh Muhammad Febriadi serta penampilan penyanyi Melayu, Al Hafiz.

Berikut puisi "Hilang Rimba, Hilang Bahasa" karya Gubernur Riau Abdul Wahid yang dibacakan dalam malam pementasan KalaMusika Riau 2025.

"Hilang Rimba, Hilang Bahasa"

Untuk Bunda Semesta, yang diamnya lebih dalam dari laut, dan sabarnya lebih tua dari langit.

Aku datang,

tidak membawa kata-kata baru.

Sebab kata telah lama terpatri

pada retak daun,

pada gemetar pepohonan,

pada peluh tanah yang menyusu angin

sebelum kami menyebutnya puisi.

Aku hanya menyulam kembali

jejak yang pernah basah oleh pantun,

suara yang pernah halus dalam zikir angin,

bisik rimba,

nyanyi sungai,

desah tanah,

dan sebutir malu

yang luruh dari mata langit

ke ubun-ubun manusia.

Dulu,

kami mengenal dunia bukan dari layar,

melainkan dari embun di pucuk lalang,

dari gemericik sungai yang hafal nama-nama,

dari mentari yang menyuruk ke balik daun

seperti ibu pulang diam-diam membawa beras.

Kami tahu arah bukan dari kompas,

tapi dari arah bayang pohon condong waktu asar.

Kami tak hafal definisi,

tapi kami paham arti:

bahwa satu jejak kaki di lumpur

adalah silsilah,

adalah wasiat,

adalah firasat yang tak tertulis

namun hidup di dada.

Lalu waktu menggiring kami jauh.

Bukan bumi yang berpaling,

tapi kami yang berjalan terlalu cepat

hingga lupa diam.

Kami buka jalan,

tapi tak sempat membuka jalan pulang

ke dalam diri sendiri.

Satu demi satu:

suara menjadi data,

makna menjadi izin,

rimba menjadi gambar,

dan bahasa,

terhuyung.

Luruh dari dahan ingat ke jurang lupa.

Bahasa yang lahir dari akar,

yang tumbuh bersama ketupat dan anyaman,

dari pantang yang dijaga bukan karena takut,

tapi karena cinta yang berlapis hormat

kini terombang ambing.

Terasing dari lidah,

terkikis dari pasar,

terhapus dari surau-surau,

terdiam di dada yang sunyi.

Kini yang tinggal

adalah nyanyian tanpa nada,

pantun tanpa sampiran,

sungai yang diam seperti luka lama,

dan burung-burung

yang tak sempat berpamitan.

Kami sebut ini kemajuan.

Tapi bagaimana bisa langkah maju

jika yang tertinggal adalah ruh dan jiwa?

Kami sebut ini pembangunan.

Tapi yang kami bangun

ternyata hanya tembok

yang memantulkan gema kegetiran kami sendiri.

Hari ini,

aku menulis bukan sebagai penguasa kata.

Aku menulis sebagai anak

anak dari tanah yang tak mengenal suaraku.

Dan aku bertanya dengan gentar:

Jika rimba lenyap,

di mana lagi bahasa akan bersarang?

Jika bahasa hilang,

dengan apa lagi kami mengenal ibu kami sendiri?

Sebab bahasa bukan sekadar ucapan,

ia adalah pohon yang diam-diam menulis doa,

adalah sungai yang setia pada arah,

adalah semut yang berjalan lurus

karena tahu arah asalnya.

Kini kami datang

bukan hendak menyalahkan,

bukan pula minta dibenarkan.

Kami datang untuk menunduk,

menyentuh tanah sekali lagi

dengan jari yang pelan,

dengan dada yang lapang,

dengan hati yang siap menyesal.

Kami ingin menanam kembali

bukan hanya hutan,

tapi pendengaran,

kami ingin menanam kembali malu.

Kami ingin menyemai kembali

bukan hanya kata,

tapi makna.

Kami ingin mendengar kembali

bunyi hujan seperti syair,

angin seperti nasihat,

dan malam seperti zikir panjang

di bawah pohon tua.

Dan bila nanti

angin kembali melafal pantun,

sungai kembali menyanyikan nama-nama,

dan burung kembali pulang tanpa takut

maka dunia tahu:

bahwa bahasa belum mati,

dan rimba belum sepenuhnya ditinggal.

Aku tak berjanji akan mengembalikan segalanya.

Tapi aku berjanji

untuk tidak membiarkan kehilangan ini

menjadi warisan terakhir

bagi anak-anak kami.

Sebab rimba adalah ibu,

bahasa adalah tubuhnya,

dan Melayu

adalah ingatan yang hanya hidup

jika kita cukup hening untuk mendengarnya kembali.